大規模修繕の豆知識のブログ一覧

大規模修繕の費用内訳は「比率」で判断する|見積書の妥当性が一目で分かる考え方

大規模修繕の相見積は、総額だけでは結論が出にくいです。法人発注で必要なのは「どこに、どれだけ費用が入っているか」を説明できる状態にすることです。 本稿では、見積を内訳比率に分解して比較しやすくし、稟議・理事会で筋の通る判断ができるように整理します。 ▼合わせて読みたい▼ マンション管理組合が直面する大規模修繕の課題とリスク低減策 なぜ大規模修繕は「総額」では判断できないのか 大規模修繕の見積書を受け取ったとき、多くの担当者が最初に確認するのは「総額」です。もちろん予算枠の確認には有効ですが、総額だけでは判断できません。 総額は、工事範囲・仕様・調査精度・下地補修の厚みといった“差が出る前提条件”をひとまとめにした数字であり、どこにお金が入っているかが見えないからです。 総額比較が失敗につながる理由 法人発注で総額だけを根拠にすると高確率でズレます。総額は“仕様・範囲・前提条件”の違いを丸めてしまう数字だからです。 たとえば同じ1,000万円でも、下地補修を厚く見ている会社と、仕上工事中心で下地を薄く見ている会社では、引渡し後の再補修リスクが変わります。さらに修繕は工事中に想定外が出やすく、下地の想定が甘い見積ほど追加・増額が起きやすくなり、結果として、 「最初は安く見えたのに、最後は一番高かった」 「説明が通らず稟議が止まった」 といった業者とのトラブルにつながります。総額は比較の入口に留め、内訳で判断根拠を作る必要があります。 法人案件で起きやすい見積判断ミス 以下は発注側(法人側)でよくあるミスです。 ①各社の見積が“同条件”だと思い込む ②比較軸が金額しかない ③一式表記の多さを放置する 管理組合・理事会・オーナー会社では説明責任が発生し「なぜこの会社なのか」を言語化できない見積は採択リスクになります。 購買・総務・設備担当が現場を見きれない場合ほど、工事項目の粒度が粗い見積は判断材料が減り、合意形成が遅れます。ここで効くのが“内訳比率”です。比率で見れば、総額の裏側にある配分思想(直すべき場所に費用が入っているか)が見えるようになります。 ▼合わせて読みたい▼ 大規模修繕におけるコンサルタント活用法と業務内容の全体像 大規模修繕の費用内訳と基本構造 内訳比率で妥当性を判断するには、まず「費用がどんな塊で構成されるのか」を共通言語として押さえる必要があります。 共通仮設・下地補修・仕上工事・付帯工事・現場管理といった項目はどの見積にも登場しますが、呼び方や範囲の取り方が会社ごとに違います。 必ず発生する主要内訳項目 大規模修繕の費用は、概ね 「共通仮設(足場・養生など)」 「下地補修」 「仕上工事(塗装・防水など)」 「付帯工事」 「現場管理」 の塊で構成されます。 共通仮設は“工事を成立させるための土台”で、建物の高さ・形状・搬入条件、養生範囲で変動します。 下地補修は“延命の本体”で、ひび割れ・浮き・爆裂・鉄部腐食などの想定が甘いと後から追加になりやすい工事です。 仕上工事は見栄えが分かりやすい反面、下地が弱いまま厚塗りしても耐久性は伸びません。 付帯工事はシーリング、長尺シート、手すり・鉄部、金物、排水まわり等で、抜けがあるとトラブルになりやすでしょう。 現場管理は安全・品質・工程の運用コストで、法人案件ほど報告体制(写真・検査記録)の有無が評価に直結します。 建物条件で変動しやすい内訳の考え方 比率を見る際に重要なのは「何が原因で比率が動くのか」を押さえることです。たとえばタイル面が多い建物は下地調査・補修の比重が上がりやすく、屋上防水やバルコニー防水の面積が大きいと仕上(防水)の比率が上がります。 外階段・鉄骨廊下など鉄部が多い物件はケレンや防錆工程が増え、付帯の比率が上がりやすい。逆に、単純形状で足場が組みやすい建物は共通仮設が下がることもあります。比率は固定値ではなく「建物条件×工事範囲×提案内容」の結果なので、標準帯から外れたときに理由を説明できるかが見積の品質を分けます。 費用内訳の比率目安を図解で理解する 総額でも単価でもなく「内訳比率」に落とすことで、見積書の妥当性は判断しやすくなります。比率は、各社の見積を同じ土俵に乗せるための道具です。標準帯(目安の幅)があれば、外れた理由を確認できます。 区分 主な内容例 内訳比率の目安 共通仮設 足場・養生 15〜25% 下地補修 ひび割れ補修、欠損補修、下地調整など 15〜30% 仕上工事 塗装・防水など 25〜45% 付帯工事 シーリングなど 10〜20% 現場管理・安全・諸経費 現場管理、安全対策、諸経費 5〜15% 標準的な内訳比率の考え方 以下は外装中心の大規模修繕を想定した“比率の目安(幅)”です。実際は建物条件で動きますが、この帯に収まっているかを確認してください。表は“答え”ではなく、質問を作るための地図として使います。 【内訳比率の目安(例)】共通仮設(足場・養生)15〜25%/下地補修15〜30%/仕上工事(塗装・防水等)25〜45%/付帯工事(シーリング等)10〜20%/現場管理・安全・諸経費5〜15%。 使い方は「低い=削られている可能性」「高い=前提が重い可能性」と仮説を立て、数量根拠と範囲の記載で照合します。特に下地補修が極端に低い場合は、調査方法と数量根拠の確認が必須です。 比率が崩れたときに疑うべきポイント 比率が崩れること自体が悪いのではなく、崩れた理由が見積書内に説明されているかが本質です。 共通仮設が高いなら形状・道路条件・養生範囲、下地補修が低いなら調査が目視中心で根拠不足の可能性、仕上工事が高いなら仕様・工程の増加か下地不足の穴埋め、付帯が低いならシーリングや鉄部工程の抜け、管理費が低いなら報告・検査・安全運用の薄さを疑います。 法人案件では「説明できる会社=後工程で揉めにくい会社」という観点で評価すると、比較がブレにくくなります。 ▼合わせて読みたい▼ 大規模修繕における修繕範囲の適正判断と不要工事を回避するための実務ポイント 内訳比率から見抜ける危険な見積書 比率の目安が分かると、次に必要なのは「危険な見積を見抜く視点」です。 大規模修繕では追加・変更が完全にゼロになることは現実的にありませんが、契約前に“危険な構造”を潰しておくことで、増額の連鎖と説明の後追いを減らせます。 特定項目だけが極端な見積の正体 危険なのは、見積全体の中で特定項目だけが極端に高い、または極端に低いケースです。判断のコツは、極端な比率の項目に対して、 ①数量根拠(m²・m・箇所) ②調査方法(打診、赤外線、部分開口等) ③工程の説明(何回塗り、乾燥条件、ケレン区分等) 上記が揃っているかを見ることです。根拠が揃っていれば“高い理由”が妥当性に変わり、揃っていなければ値付けの可能性が残ります。 一式表記が比率判断を妨げる理由 一式表記が多いと、比率そのものが信用できない状態になります。「下地補修一式」「シーリング一式」では数量も範囲も見えず、比較が成立しません。 重要なのは一式をゼロにすることではなく、判断に必要な部分だけでも数量化(面積・延長・対象部位・施工範囲・算出ロジック)されているかです。一式のまま通すと、後から追加になっても説明が難しく、発注側の負担が増えます。 比率で判断できない場合の実務的な対処法 理想は、内訳が整理され比率で比較できる見積書が揃うことです。しかし実務では、粒度が粗い見積や一式表記が多い見積が混ざり「比率で見たいのに見られない」状況も起こります。契約前に“比較できる状態”へ整える動き方を押さえます。 再見積・内訳開示を求める際の視点 最初から全項目の精緻化を求めると交渉コストが跳ねます。まずは ①共通仮設(足場)の前提 ②下地補修の数量根拠 ③シーリング等の付帯範囲 の3点を優先して確認すると見積の骨格が見えます。その上で、比率が崩れている項目に絞って内訳分解(数量×単価)を求めると、説明力と誠実さが測れます。 ポイントは「値下げ」ではなく「比較できる形に整える」と伝えることです。 稟議・理事会で使える確認ポイント 稟議・理事会での説明は専門論争ではなく“判断の筋”が通っているかが重要です。確認ポイントは (1)標準帯から外れた項目と合理的理由 (2)数量根拠と範囲が明記され追加が連鎖しにくい構造 (3)報告体制(写真・検査・工程) が明確で説明責任を果たせるか、の3点に絞れます。 ▼合わせて読みたい▼ 建物劣化サインから読み解く大規模修繕の実施適期と判断基準 見積書の妥当性を「比率」で判断するなら修繕ひらまつへ|比較資料づくりから一次対応します 大規模修繕の見積書は、総額の高い・安いだけでは妥当性を判断できません。共通仮設・下地補修・仕上工事・付帯工事・管理費が、建物条件に照らして適切な比率で配分されているかが判断の核です。 修繕ひらまつでは、見積書を比率で分解して比較できる形に整理し、質問すべきポイントを明確化することで、契約前の判断精度を高めます。見積が揃った段階でも、まだ比較条件が整っていない段階でも構いません。 問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでのご相談、電話でのご相談、ショールームへの来店にて、法人案件の意思決定に必要な「比較材料づくり」から一次対応します。 2026年1月10日 更新

外壁タイル修繕で迷わないために|検査と工法の選び方

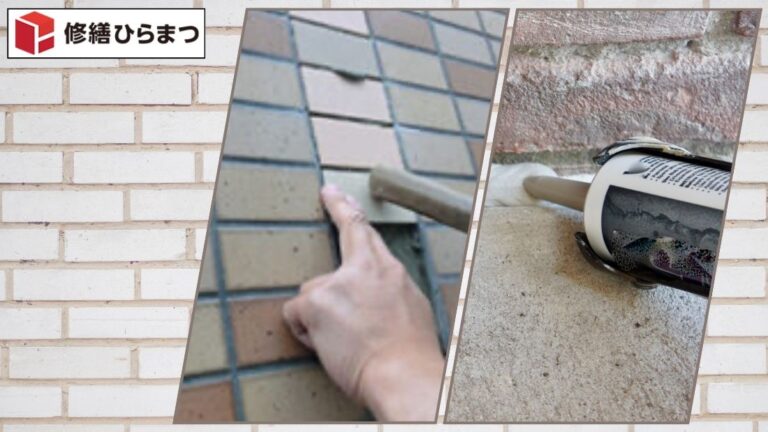

外壁タイルの安全性を確保するには「いま建物がどの程度傷んでいるか」を把握する工程と「実際にどう直すか」を決めて施工する工程が欠かせません。 前者が非破壊検査で、後者がタイル注入工法などの補修工事です。本来の役割は違うのですが、現場では「検査をすれば工事は不要」「とりあえず注入しておけば安心」といった誤解もあります。結果として、必要な補修が後回しになったり、逆に過剰な工事で費用が膨らんだりするリスクも出てくるのです。 そこで今回のお役立ちコラムでは、外壁タイルの非破壊検査とタイル注入工法の役割の違いを整理してお話しします。「診断」と「治療」としてどのように組み合わせていくべきか?検査で分かること・分からないこと、注入工法が向くケース・向かないケースなどをまとめました。外壁タイルの維持管理に悩む管理組合やオーナーの方が、検査と工事をセットで相談する際の判断材料を得られる内容です。 なぜ「非破壊検査」と「タイル注入」の違いが重要なのか 外壁タイルは見た目がきれいでも、内部で浮きや剥離が進行していることもあります。まずは「どこにリスクがあるか」を把握し、次に「どの工法で対処するか」を決める二段階で考えることが重要です。 タイル剥落事故と管理者の責任 タイルやモルタルの剥落事故は、全国で継続的に報告されています。高さのある建物では、小さなタイル片でも落下すれば歩行者に大きな危険をおよぼすのです。建築基準法第12条に基づき、特定行政庁が指定する「特殊建築物等」については、定期報告の中で外壁タイル等の調査が求められています。 対象は用途や規模を満たす学校・病院・共同住宅などで、所管自治体ごとに指定建築物が定められているのです。 管理者には「状態を把握したうえで必要な措置を取る責任」があります。外観だけ見て判断し、浮きや剥離を放置することは、結果としてリスクを見過ごす行為になりかねないのです。 「検査だけ」「注入だけ」に偏ると何が起きるか 「一度非破壊検査をしたからしばらく何もしなくてよい」「注入工法で補修した部分はずっと安心できる」といったイメージの方も現場にはいます。実際には、検査はあくまで現時点の状態を確認する手段でしかありません。将来にわたる安全を保証するものではないのです。 また、注入工法も万能ではありません。下地やタイル自体の劣化が激しい場合、張替えや全面改修も必要です。「検査だけ」「注入だけ」に偏ると、必要な対策が抜けたり、逆に不必要な範囲まで工事を広げたりする危険性もあります。 参照:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について 参照:建築基準法に基づく定期報告制度について 非破壊検査の役割とは?状態を「見える化」する診断 非破壊検査は「タイルやモルタルを壊さず、浮き・剥離・ひび割れなどの有無を調べる診断」です。目的は、外壁の状態を客観的に把握し、どの範囲をどのレベルで補修すべきか、判断材料をそろえることにあります。 外壁タイルで用いられる主な非破壊検査 代表的な方法は「打診調査」「赤外線サーモグラフィ」「超音波・AE」などです。打診調査は専用のハンマーや打診棒で、タイル表面を叩き、音の違いから浮きや剥離を見つけます。 赤外線サーモグラフィは、外壁表面の温度差を可視化し、浮きや含水の可能性を推定する方法です。超音波やAEは、内部のひび割れや空隙の有無を調べます。 大規模な建物ではこのような手法を組み合わせて調査計画を立てていきます。建物の高さや形状や予算に応じ、どの方法を採用するかを決めていくのです。 ▼合わせて読みたい▼ 名古屋市|赤外線×ドローン外壁調査のメリット・限界・費用目安 非破壊検査で分かること・分からないこと 非破壊検査で分かるのは主に「変状の有無」と「おおよその分布・量」です。どの面に浮きが多いか?ひび割れが集中している箇所はどこか?といった情報を得られます。 一方、タイルと下地の付着強度を正確な数値で示したり、今後何年もつかを断定したりすることはできません。日射条件や気温によって結果が変わる検査もあります。複数回の調査や他の方法との組み合わせが必要な場合も出てくるのです。 検査結果はあくまで「危険度を分類する材料」で「工事が不要と証明する書類」ではないという理解が求められます。 タイル注入工法の役割|浮きを「治療」する補修 タイル注入工法は非破壊検査などで見つかった浮き部分に対し、接着樹脂を注入して、再び躯体に固定します。既存タイルは極力残しながら剥落リスク対策をする「延命型」と言える補修方法です。 注入工法の基本手順と品質のポイント 一般的なエポキシ樹脂注入工法は、まず浮きタイルの位置をマーキングし、目地などに小さな穴をあけます。その穴から樹脂を注入し、タイル裏の空隙を埋めるのです。 注入後、樹脂の回り具合や所要量を確認し、硬化を待ってから穴をモルタルなどで仕上げます。品質を左右するのは、適切な穿孔位置と本数や、下地の乾燥状態や樹脂の種類や粘度の選択です。含水が多い状態や、下地モルタルがすでに脆くなっている場合、期待した付着力が得られないこともあります。そのため事前の診断は欠かせません。 注入工法が向くケース・向かないケース 注入工法が効果を発揮しやすいのは、タイル自体に大きな割れや欠けがない場合です。また、浮きが面として連続していても、下地コンクリートは健全と判断できる場合があげられます。 一方「タイル表面に多数のひび割れがある」「下地モルタルごと剥離」「躯体クラックや凍害・塩害が進んでいる」といった場合、注入だけだと根本的な解決になりにくいのです。張替えや、部分的な下地のやり替えが必要になります。検査結果と照らし合わせ「注入で延命できる範囲」と「張替えに切り替えるべき範囲」を分けて考えるのが現実的です。 検査と工事をセットで考えるための進め方 非破壊検査とタイル注入工法は、どちらか一方を選ぶものではありません。「診断」と「治療」を組み合わせる関係とも言えます。 参照:外壁タイル等落下物対策の推進について(国土交通省) 参照:住宅・建築物の外壁調査・診断技術の取組み(国土技術政策総合研究所) 検査結果から工法・範囲を決めるステップ 最初にするのは、検査報告書の図面や数量表から、浮きやひび割れの分布と量を確認します。そのうえで「単純な浮きが中心の箇所は注入工法を主体に」「割れや欠損を伴う箇所は張替えを基本」といった方針を立てるのです。 次に、足場を設置する範囲や予算の上限や次回大規模修繕までの年数などを踏まえ、どこまでを今回の工事で確実に対処するか決定します。 このとき「安全性を最優先にする範囲」と「予算に応じて調整する範囲」を分けると、施工業者との打ち合わせもスムーズです。 ▼合わせて読みたい▼ マンション修繕箇所の重要度ランキング【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 相談前に整理しておきたい情報 検査会社や施工会社に相談する前に「建物の用途・規模・築年数、過去の修繕履歴」「これまでに発生した剥落やクレームの有無」「今回の予算感と優先順位」などを整理しておけば、提案内容の精度も高まります。 検査と工事は分離発注か一括か?発注方式ごとのメリット・デメリット 「検査だけ依頼するのか」「検査から工事まで一括で任せるのか」といった発注方法も、メリット・デメリットを理解したうえで選びたいところです。 検査と工事を別々に発注すると、調査と施工の利害が分かれます。結果の客観性を確保しやすい一方で、発注者側の調整の手間は増えがちです。 逆に、検査から工事までを一括で任せる方式だと、工程調整は比較的スムーズになりやすいものの、第三者的な視点をどのように組み込むかが重要となってきます。たとえば、設計監理者や第三者検査の活用などです。 どちらの方式が自分たちの建物に合うか迷ったら、非破壊検査と補修工事の両方に精通した専門家へ相談しながら、比較検討していくと安心です。早い段階で相談窓口を決めておくと、計画の見直しや費用調整もしやすくなります。 参照:建築:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(国土交通省) 参照:特定建築物定期報告における外壁調査の概要(板橋区) 参照:建築研究資料「外壁タイル張り仕上げの補修・改修技術の概要と課題」(建築研究所) 参照:住宅・建築物の外壁調査・診断技術の取組み(国土技術政策総合研究所) ▼合わせて読みたい▼ 大規模修繕工事の見積もりを取るときの注意事項について【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 FAQ|外壁タイル修繕の検査と工法選びについてよくある質問 非破壊検査と注入工法は「どちらが正しいか」ではなく、「建物の状態・リスク・予算・次回修繕までの期間」に応じて組み合わせ方を設計する領域です。 管理組合様・オーナー様・管理会社様から特に多い論点を、実務判断に使える形で整理します。 Q1.非破壊検査は、打診・赤外線のどちらを選ぶべきですか? A.目的で決めるのが合理的です。広範囲の傾向把握や高所の一次抽出を重視するなら赤外線、補修数量の確定や局所の判定精度を重視するなら打診が軸になります。 実務では「赤外線で分布を掴み、要注意部位を打診で確定する」設計が、コストと精度のバランスを取りやすい方法です。 Q2.検査で異常が少なければ、工事は不要と判断してよいですか? A.「不要の証明」にはなりません。検査は現時点の変状有無と分布を把握し、危険度を分類するための材料です。軽微でも落下リスクの高い部位(高所、出入口、動線上、端部・開口部周り等)があれば、部分的な措置が必要になる場合があります。 判断は「部位の危険度」「変状の種類」「再点検の計画」まで含めて行うのが安全側です。 Q3.注入工法で対応できる範囲と、張替えが必要な範囲の見分け方は? A.目安は「タイル自体の健全性」と「下地の健全性」です。タイルに割れ・欠けが少なく、下地が健全で浮きが主体なら注入の適合性が高まります。 一方、タイルの破損が多い、下地モルタルごと剥離している、躯体クラックや凍害・塩害等が疑われる場合は、注入だけでは根本解決になりにくく、張替えや下地補修の比率を上げる判断が必要です。 Q4.検査と工事は分離発注と一括発注のどちらが良いですか? A.それぞれ長所があり、案件特性で選ぶべきです。分離発注は調査の客観性を担保しやすく、数量根拠の透明性が高まりやすい一方で、発注者側の調整負担が増えます。 一括発注は工程調整が進めやすい反面、第三者性の担保(設計監理者や第三者検査の組込み、成果物の定義)が重要になります。重要なのは方式よりも、報告書・図面化・数量根拠・完了後確認の提出範囲を契約段階で明確にすることです。 Q5.検査や補修の頻度は、何年おきが目安ですか? A.一律ではなく、前回の修繕内容と劣化速度で決めます。一般論として定期的な外壁調査の枠組みは存在しますが、実務の最適解は「前回補修の仕様」「浮きの再発傾向」「雨掛かり・方位・環境条件」「次回大規模修繕までの年数」を踏まえたリスクベースの設定です。 点検結果を蓄積し、危険度の高い面や部位の監視頻度を上げる運用が、コストを抑えつつ事故リスクを下げます。 修繕ひらまつに相談|検査と工法を正しく組み合わせ、外壁タイル修繕で迷わないために 外壁タイルの維持管理で最も避けたいのは、「検査をしたから安心」「とりあえず注入しておけば大丈夫」という偏った判断により、必要な補修が抜けたり、逆に過剰な工事で費用が膨らんだりすることです。非破壊検査は状態を見える化する診断であり、注入工法や張替えはリスクに応じて実施する治療です。 両者を切り分け、検査結果を図面化・数量化したうえで、注入で延命できる範囲と張替えへ切り替える範囲を整理し、優先順位と予算上限、次回修繕までの期間を踏まえて工法を設計することで、説明責任と安全性の両立が可能になります。 修繕ひらまつでは、検査計画の立案から報告書の読み解き、補修範囲の線引き、見積の同条件化、施工後の確認と記録提出までを一連の意思決定プロセスとして整えます。ご相談は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでの資料共有、電話でのご相談、ショールームへの来店にて承ります。 現状の報告書や図面、過去の修繕履歴、既存見積があれば、論点を可視化し、過不足のないタイル修繕の進め方へ落とし込みます。 2025年12月26日 更新

1級建築士が担当する大規模修繕|安心感が違う理由

大規模修繕は、外壁や防水設備のほか、設備までトータルにメンテナンスをする大規模なプロジェクトです。一度工事が終わればやり直しはほとんどできません。 だからこそ施工業者の選定には慎重な判断が求められます。よくある失敗は「見積書の金額だけで施工会社を選ぶ」「技術的な判断は施工側にお任せ」というケースです。このような内容では社内や理事会への説明材料が圧倒的に不足しますし、不安を払拭できません。 そこでポイントになるのが「1級建築士の関与」です。今回のお役立ちコラムでは、1級建築士が関わる大規模修繕はなぜ安心なのかについて整理し、くわしくお話しします。 数千万円単位の投資に「技術的な判断材料」が加わる 大規模修繕では、管理組合の修繕積立金や企業の設備投資が大きく関わる大規模な工事です。数千万円レベルの金額が動くからこそ、施工業者の選定には慎重な判断が求められます。そこでリスクを減らすポイントとして、1級建築士の関与があげられるのです。 一級建築士が関与することの意味 一級建築士が大規模修繕に関与すれば、診断結果や改修方針が図面や報告書として体系的に整理しやすくなります。施工内容の信頼性も高まるのです。 劣化診断の結果と改修方針も、図面や報告書として整理できます。「どこがどの程度傷んでいるのか」「なぜ今回この範囲を直すのか」といった説明が、写真や数量とともに示されます。 将来予想される修繕工事を一覧化し、周期・概算費用・収支計画を整理したうえで、長期修繕計画と修繕積立金を検討することは重要です。長期修繕計画とセットで議論することで、大規模修繕の位置づけも明確になります。 ▼合わせて読みたい▼ 長期修繕計画は必要?概要や周期の目安などを徹底解説【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 工事後に後戻りできないリスクを事前にコントロールする 外壁仕上げや防水仕様は、一度施工して足場を解体すると簡単にやり直せません。だからこそ、工事前の段階で「今回の大規模修繕のゴールはどこか」の明確化が求められます。 1級建築士は、劣化状況と長期修繕計画を踏まえて「今やるべき工事」と「次回に回す工事」を切り分けられるのです。過剰な工事も過小な工事も避けやすくなり、将来の修繕サイクル全体を視野に入れた判断ができます。 参照:国土交通省「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」 参照:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 建築士不在の大規模修繕で起きがちな3つの問題 建築士が関わらない場合に起きうる、代表的な問題を3つピックアップします。これがそのまま、1級建築士が関わるメリットの裏返しとなるのです。 仕様が曖昧なまま「金額だけ」で施工業者を比較 建築士などの第三者が関与しないと、各社バラバラの提案書と見積書を、結果的に金額だけで比較しがちです。外壁タイルの下地補修量や防水仕様、塗料グレードや足場の安全対策などが揃っていない状態で判断することになります。 「A社は高い、B社は安い」と議論しても、実態として比較になっていないのです。本来は建築士が仕様書と図面をまとめ「同条件」で見積もりを取るのが理想と言えます。これをしないと、下地補修や仮設を削って金額だけが安い見積もりに魅力を感じてしまうのです。数年後の再劣化や漏水トラブルにつながりかねません。 ▼合わせて読みたい▼ 2023年10月から足場からの墜落防止措置が強化されてます【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 下地補修や数量がブラックボックスになり、追加請求の火種に 外壁タイルの浮きやモルタルの剥離のほか、鉄部の腐食など下地補修は足場をかけてからでないと分からない部分も多数あります。 建築士や第三者の技術者が関わらず施工会社任せになると「どこまで補修するか」「数量をどう見積もるか」の判断根拠が見えにくくなるのです。 1級建築士が関わる場合、予備調査でサンプル調査を行うため「想定補修量」と「増減時の判断基準」をあらかじめ共有しやすくなります。工事中の変更にも一定のルールが働き、双方の納得感を保ちやすくなるのです。 追加提案の是非を判断できず結果的に高くつく 工事が始まって「想定以上に劣化している箇所」が見つかる場合もあります。その際、建築士がいない現場だと、施工会社からの追加提案が妥当かどうか発注者側だけで判断しなければなりません。 1級建築士が入っていると「安全上やむを得ない追加」と「やらなくても大きな支障はないグレードアップ」を仕分けして、優先順位をつけられるのです。 参照:国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」 参照:国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」 ▼合わせて読みたい▼ 大規模修繕工事の見積もりを取るときの注意事項について【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 1級建築士が担う役割 ― 設計・監理・第三者チェック ここでは、1級建築士が大規模修繕のどこに関わるのかを、設計・監理・第三者チェックという3つの観点で整理します。 劣化診断と改修設計で「工事のゴール」を見える化 スタートは劣化診断です。外壁タイルの浮きやひび割れやモルタルの浮き、防水層の劣化や鉄部のサビなどを調査して「どの部位にどの程度のリスクがあるか」を整理します。そのうえで、今回の工事でどこまで改善するか、どの工法を採用するか設計に落とし込むのが建築士の役割です。 外壁の全面打診や赤外線調査を含む定期的な調査も実施して劣化診断を行います。「どこまで調査してどの部分を今回の工事対象とするか」という線引きもできるのです。 図面と仕様書で「施工会社任せ」を防ぐ 設計図書(図面・仕様書)がないまま見積もりを取ると、工事内容の決定権が施工会社側に偏りがちです。1級建築士が関わると、外壁・防水・金物・共用部などの仕様や施工範囲が図面に整理され、共通ルールとして機能します。 結果、施工会社ごとの「言った・言わない」を避けられるのです。入札・相見積もりも同じ土俵で比較しやすくなります。国土交通省が公表しているガイドラインや管理計画認定制度でも、長期修繕計画と修繕積立金、維持保全計画を一体で考える枠組みが示されているのです。図面・仕様書に落とし込むことで、現場での運用がしやすくなります。 工事監理で図面通りか確認する 1級建築士は「配筋」「下地処理」「塗り厚」「シーリング処理」などを現場で確認し、必要に応じて是正を指示します。施工会社が自らチェックするだけでは、工期やコストを優先し、見落としが出るリスクも出てくるからです。第三者的な視点を持つ建築士が関われば「見えなくなる部分」の品質も担保しやすくなります。 社内・理事会への説明がしやすくなる理由 1級建築士が関われば技術面だけでなく「社内・理事会まわりの仕事」がどう変わるか整理できます。 公的ガイドラインと紐づけて「社内基準化」しやすい 1級建築士が作成する仕様書や図面の多くは、国土交通省の各種ガイドラインで示されている考え方を踏まえて組み立てられます。長期修繕計画や修繕積立金のガイドラインとも、整合させやすいのが特徴です。 「国の考え方に沿った計画」とし、そのまま社内基準や管理規約に落とし込めます。たとえば「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」や「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、長期修繕計画の考え方や、修繕積立金の目安が示されています。 これらに沿った設計・資金計画なら「国の考え方に沿った計画」として、社内基準や管理規約に落とし込めるのです。理事会資料や社内稟議においても、ガイドラインとセットで説明できるため、技術的な妥当性を示せます。 事故・トラブル時のリスクマネジメントの材料になる 万が一、外壁タイルの剥落や漏水などのトラブルが起きたとします。「1級建築士が関与し、公的ガイドラインを踏まえて診断・設計・監理を行った」という事実は、管理者として注意義務を果たそうとしたことを示す有力な材料になり得るのです。 第三者的な基準に沿って意思決定した点は、リスクマネジメント上、重要な意味があります。工事前後の写真や検査記録、監理報告書が揃っていれば、原因究明や再発防止策の検討もスムーズになるのです。 次回の大規模修繕では、まず「1級建築士が設計・監理に関わること」を条件に、少なくとも1社からは見積もり・提案を取ることをおすすめします。 そのうえで、建築士が社内・理事会向けの説明資料まで作成してくれるか、工事監理報告書や検査記録をどこまで提出してくれるか、業者選定の判断軸として加えてみてください。こうした条件を満たすパートナーを選べば、コストだけでなく「説明責任」と「長期的な安心」を同時に確保しやすくなります。 参照:住宅金融支援機構「大規模修繕の手引き~マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント~」 FAQ|1級建築士が担当する大規模修繕についてよくある質問 大規模修繕は「工事をやる」だけでは完結しません。発注仕様の設計、相見積の同条件化、工事中の変更判断、完了後の証跡整備まで含めて、発注者側の説明責任が問われます。 1級建築士の関与を検討する法人・管理組合・管理会社の方から多い質問を、実務の判断軸として整理します。 Q1. 1級建築士が関与すると、何が“具体的に”変わりますか? A.もっとも大きく変わるのは「仕様が言語化・図面化され、施工会社任せの余地が減ること」です。劣化診断の結果を根拠として、補修範囲・工法・材料・品質基準を仕様書に落とし込み、相見積を同条件で比較できる状態を作れます。 工事中も、追加提案の妥当性を技術的に仕分けし、優先順位を付けて意思決定できます。結果として、コストのブレと説明コスト(理事会・稟議)の双方が下がります。 Q2. 「設計・監理」と「施工会社の現場管理」は何が違うのですか? A.目的と立場が異なります。施工会社の現場管理は、契約した仕様を工程どおり進めるための管理です。一方、1級建築士の工事監理は「図面・仕様書どおりに施工されているか」を第三者的に確認し、必要に応じて是正を求める役割です。 特に下地処理、防水の立上り、シーリング、塗り厚、タイル補修の注入条件など、完成後に見えなくなる工程の品質確保に効果があります。 Q3. 1級建築士に依頼すると費用が増えますが、投資対効果はありますか? A.あります。設計・監理費が追加される一方で、仕様の曖昧さに起因する追加請求、過剰工事、補修漏れによる再工事、合意形成の遅延といった「隠れコスト」を抑えやすくなります。 特に数千万円規模の案件では、仕様の同条件化と数量根拠の整理だけでも意思決定の精度が上がり、結果として総額の最適化に寄与するケースが多いです。 Q4. 施工会社が「うちにも建築士がいる」と言う場合、外部の建築士は不要ですか? A.不要とは言い切れません。施工会社所属の建築士は、発注者の利益と完全に切り分けられない場面が生じ得ます。発注者側の説明責任、相見積の公平性、追加変更の妥当性判断を担保したい場合は、立場が独立した建築士(設計監理者)を置く意義が残ります。 判断基準は「誰の立場で仕様を決め、誰が品質を確認するのか」を明確にできるかです。 Q5. 1級建築士に依頼する場合、発注者側は何を準備すべきですか? A.最低限は、①竣工図・過去の大規模修繕の記録(仕様・数量・写真)、②長期修繕計画、③現状の不具合(漏水、タイル浮き、鉄部腐食など)の把握です。これらが揃うほど、劣化診断から仕様化、数量根拠の明確化がスムーズになります。 併せて、提出物(仕様書、劣化マッピング、監理報告書、検査記録)の範囲を契約前に合意しておくと、理事会・稟議の運用が安定します。 修繕ひらまつに相談する|1級建築士が関与する大規模修繕で“説明できる発注”へ 大規模修繕は、工事費の多寡よりも「技術的に妥当な根拠を持って意思決定できるか」が成否を左右します。1級建築士が関与することで、劣化診断にもとづく補修範囲の線引き、図面・仕様書による同条件見積、工事中の追加変更の仕分け、完了後の検査記録と監理報告書の整備まで、発注者側が社内・理事会へ説明できる材料を体系的に揃えやすくなります。 修繕ひらまつでは、案件の規模や建物特性に応じて、設計・監理の関与範囲を整理し、過剰工事・補修漏れ・追加費用のリスクを抑える発注仕様づくりを支援します。ご相談は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでの資料共有、電話でのご相談、ショールームへの来店にて承ります。 既存の見積書や長期修繕計画、過去の報告書があれば、論点を可視化したうえで、意思決定に必要な判断材料へ落とし込みます。 2025年12月21日 更新

マンションタイル修繕協会の会員企業を選ぶべき理由

マンションの外壁タイル工事は、見た目をきれいにするだけの仕事ではありません。ひとたびタイルが落下すれば、人身事故や通行止め、テナントクレームや賠償問題にまで発展しかねない大問題です。 管理組合やオーナー企業のほか、管理会社としては「どの会社に任せれば安全で、社内や理事会にも説明できるのか」という不安を常に抱えてはいないでしょうか? 問題解決の1つとして「マンションタイル修繕協会の会員企業を選ぶ」という選択肢があります。ただ「協会に加盟している企業を選んで本当にメリットがあるのか」「費用は高くならないのか」「会員企業だと何が違うのか」という疑問が出てくるものです。 そこで今回のお役立ちコラムでは、マンションタイル修繕協会についてくわしくお話しします。協会が持つ技術基準やチェック体制のほか、会員企業を選んだときの安全性・コスト・説明責任の違いなどがわかる内容です。 なぜ「協会加盟の企業」を選んだほうがいいのか? マンションの外壁タイルは、はがれて落ちると人の命にかかわる危険があります。美観だけ見れば問題なくきれいだとしても、中で浮きやヒビが進んでいてもおかしくないのです。その点を踏まえたうえで、なぜ「協会に加盟したほうがいいのか」についてお話しします。 タイル落下は見た目よりも「責任」の問題 高所から劣化した外壁タイルが落ちたとします。運悪く落下地点に人がいたら大事故です。けが人が出たら、建物の持ち主や管理者が責任を問われることも出てきます。 建築基準法では、一定の大きさ以上の建物に外壁をふくむ定期調査と報告が義務となっているのです。民法では「建物などの工作物に欠陥があり人に被害が出た場合、まずその建物を管理している占有者が、必要な注意をしていた場合には、その所有者が損害を賠償する仕組み」になっています。(民法717条) 外壁タイルの管理も、この「工作物責任」の考え方の対象となるのです。事故が起きたあとにあわてるのではなく、日ごろから専門的な調査と修繕を行っておくことが重要と言えます。 価格だけで決めると何が起きるか 外壁タイル工事は、塗装より調査と設計の比重が大きい工事と言えます。どこまで打診調査をするか?浮きがどれくらいあるか?どの工法を使うか?と複数の問題を考えて決断しなければなりません。ネックになるのが必要な費用です。 「とにかく安く」という考えだけで施工企業を選ぶのは大きなリスクがあります。施工企業が手抜きをして、調査範囲を減らしたり、必要な補修を省いたりしてしまう恐れがあるのです。 外壁タイル工事が終了すれば「これで問題はない」と安心したくなりますが、話はそう簡単でもありません。施工不良があれば、数年後に再びタイルが浮くことも出てきます。最悪の場合、落下事故になって賠償責任も発生すれば結果的に高くつくのです。ただ、マンションタイル修繕協会に加盟している企業ならある程度安心できます。国の通達や業界の指針をふまえた調査・工法のルールを持ち、理由を説明できることが前提だからです。 参照:国土交通省「建築:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」 マンションタイル修繕協会とは? ここでは、マンション外壁タイルの修繕にくわしい会社が集まる業界団体として「マンションタイル修繕協会」についてお話しします。実際の名称や活動範囲は、地域や団体ごとに異なります。ただ、いずれもマンションを含む建物の外壁やタイルを安全に維持し、改修工事の水準の底上げを、共通した方向性として掲げている団体です。 設立の背景と役割 タイルの落下事故がニュースになるたびに、国土交通省は外壁調査のルールを強化してきました。現状、手の届く範囲の打診にくわえ、10年ごとに外壁全体をしらべる考え方になっています。ドローンと赤外線カメラを使った調査も、テストハンマーによる打診と同じレベルの方法として認められているのです。 ただ、現場では、調査の質や報告書の書き方が会社ごとバラバラになっています。発注側が比較しにくいという課題もあるのです。そこで、調査・工法・記録のやり方を共通化し、技術レベルについてそろえる役割を担うのが、タイル修繕を目的とした協会です。たとえば以下のような協会があります。 マンション計画修繕施工協会(MKS) マンションリフォーム技術協会(MARTA) 外壁剥落防止協会 法律・トラブル寄り:マンション外壁タイル剥離問題解決支援センター 参照:国土交通省「建築物等の定期調査・検査について」 ▼合わせて読みたい▼ 名古屋市|赤外線×ドローン外壁調査のメリット・限界・費用目安 会員企業を選ぶことで得られるメリット ここでは管理組合やオーナー企業の立場から見たメリットをお話しします。安全面だけでなく、お金や説明責任の面でも違いがあるのです。 安全性とコンプライアンスの面で安心 協会会員企業は、建築基準法の定期報告制度や、外壁タイルに関する国の通達・ガイドラインを踏まえた調査・工事の提案が前提です。 その考え方に沿った診断や、補修方法を提示してくれるケースが多く見られます。そのうえで、どの範囲をいつ調査したか?どの場所にどのような浮きやヒビがあったか?どの工法で補修したかといった情報を図面や写真でまとめてくれるところも多々あるのです。 万が一、外壁タイルに関するトラブルや事故が発生しても、担当者個人に責任が集中しにくくなるのです。「協会会員に依頼し、協会基準どおりの診断と補修を行った」という事実は、管理者として必要な注意義務を尽くした根拠になります。 長期修繕計画とコストの見える化 国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」では、外壁やタイルの修繕をふくめて、将来の工事内容とおおよその費用を見積もることがすすめられています。修繕積立金のガイドラインでも、長期修繕計画にもとづいて積立額を考えることが基本とされているのです。 協会会員企業は、タイルの調査結果をもとに今回どこまで直すか、次回以降に回す部分はどこかその場合の費用と時期のイメージについてまとめて提案できます。そのためライフサイクル全体のコストを比べながら判断できるのです。 協会基準をそのまま「社内基準」として使える 協会会員企業に任せる最大の利点のひとつが「協会基準=自社基準」として流用できる点です。管理会社やオーナー企業側で一から技術基準や調査範囲を設計しなくてもかまいません。「協会が定めた調査・工法・記録のルールに沿って実施しました」と説明できるからです。理事会資料や稟議書にもそのまま反映しやすく、担当者個人の判断に頼らない意思決定プロセスをつくれます。 参照:国土交通省「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」 会員企業をどう探してどう活用するか マンションタイル修繕協会会員企業を選ぶときのポイントと、考えておきたい行動ステップを整理してお話しします。単発の工事ではなく「長期のパートナー」として考えることが大切です。 会員かどうかを確認する方法 主な協会の多くは、公式サイト上で会員名簿や加盟企業一覧を公開しています。まずはエリアと業種で絞り込み、自分たちのマンション規模に近い実績のある会員企業をリストアップするのです。 そのうえで、各社のホームページや資料をチェックします。タイル修繕の事例写真、診断報告書や図面のサンプル、担当者の資格や経験など情報収集をするのです。「協会のロゴだけ載っている会社」ではなく「協会の基準を実務で使っている会社かどうか」を見ることが大切になってきます。 次に取るべき3つのステップ 協会会員企業を修繕戦略に組み込むには、次の3ステップが現実的です。 1.協会サイトや国交省の資料で、外壁タイルと定期報告の基礎知識を整理する 2.地域の協会会員企業から数社を選び、タイル診断と提案書のサンプルを取り寄せる 3.次回の大規模修繕や長期修繕計画の見直しのタイミングで、「協会会員から最低1社は見積もりを取る」というルールを社内や管理組合で共有する この流れを一度つくっておけば、タイル剥落のリスクを減らしながら、長期的にもムダの少ない修繕計画を立てやすくなります。協会会員企業を上手に活用することが、マンション全体の安全と資産価値を守る近道になるのです。 参照:国土交通省「マンション管理」 FAQ|マンションタイル修繕協会の会員企業についてよくある質問 外壁タイル工事は「価格」ではなく「根拠」と「説明可能性」で結果が変わります。管理組合様・オーナー企業様・管理会社様から特に多い確認事項を、意思決定に直結する観点で整理します。 Q1.協会会員企業を選べば、施工品質は自動的に担保されますか? A.自動的に担保されるわけではありませんが、担保に必要な枠組み(基準・手順・記録)が整っている可能性が高まります。外壁タイルは調査範囲の設定、工法選定、施工管理、完了後の証跡提出までが一連の品質要件です。 協会会員企業であっても、提案書に仕様の根拠、数量算出のプロセス、提出資料の範囲が明記されているかを確認し、実務として協会基準を運用できている会社を選ぶことが重要です。 Q2.会員企業は費用が高くなる傾向がありますか? A.単純に「高い」とは言い切れません。会員企業は調査・記録・品質管理を仕様として組み込みやすく、その分、見積の内訳が厚く見えることはあります。ただし、数量根拠が曖昧なまま契約して追加費用が発生する、補修漏れが出て再工事になる、説明不足で合意形成が遅れるといった“見えないコスト”を抑えられる場合があります。 結果として、ライフサイクルコストとリスクの総量で比較すると合理的になるケースは多いです。 Q3.管理会社として「会員企業を選んだ」と言えば、説明責任は十分ですか? A.十分とは言えませんが、説明の土台を作りやすくなります。重要なのは「会員だから」ではなく、「協会が定める基準に沿って、どの範囲を、どの方法で調査し、どの仕様で補修し、どの記録を残したか」を示せることです。 理事会・稟議・監査の場面では、調査報告書、劣化マッピング、数量算出根拠、施工写真台帳、完了確認(再打診等)の有無が説明力を決めます。 Q4.会員企業を選ぶ場合、相見積もりは何社くらいが現実的ですか? A.実務上は2〜3社が現実的です。ただし、比較の成否は社数より「同条件化」に依存します。調査範囲、工法の前提、足場の考え方、提出資料、保証条件が揃っていない見積は比較になりません。 発注側が先に“比較軸”を決め、同条件で提案させる運用ができれば、過度に社数を増やさずとも適正判断が可能です。 ▼合わせて読みたい▼ 大規模修繕工事の見積もりを取るときの注意事項について【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 Q5.会員かどうかを確認する際、発注者が最低限チェックすべき書類は何ですか? A.会員証明(加盟の根拠)に加え、提案内容の裏付けとなる資料の提出可否を確認してください。 具体的には、調査計画(範囲・方法)、調査報告書サンプル(写真品質・図面化の粒度)、劣化マッピングと数量算出の考え方、施工写真台帳の提出範囲、保証範囲と免責条件、完了後の確認方法(再打診等)です。 これらが揃う会社は、社内・理事会への説明に耐える可能性が高いと言えます。 修繕ひらまつに相談する|会員企業の選定から見積同条件化まで“説明できる修繕”へ マンション外壁タイルの修繕は、工事そのものよりも「どの範囲を、どの根拠で、どの仕様で直すか」という意思決定の品質が結果を左右します。協会会員企業の活用は有効な選択肢ですが、会員であることだけで安全性やコスト最適化が保証されるわけではありません。 修繕ひらまつでは、会員企業の確認支援に加え、調査範囲の設計、報告書・マッピングの粒度、数量根拠の整合、相見積もりの同条件化、保証条件の読み解きまでを整理し、理事会・稟議・監査で説明可能な形に落とし込みます。 ご相談は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでの資料共有、電話での事前相談、ショールームへの来店のいずれでも対応可能です。現状の見積書や前回報告書、図面、修繕履歴があれば、論点を可視化したうえで、過不足のない発注仕様へ整えます。 ▼合わせて読みたい▼ 修繕ひらまつの施工事例 2025年12月16日 更新

KFケミカル認定施工店とは?高品質タイル補修の理由

外壁タイル補修は、建物の安全性と維持管理コストに大きく関わる工事です。タイルが浮いていたり、内部の接着層が剥離したりしていても、表面からは分かりにくいことが多々あります。ある日突然、剥落して落下することがあり危険です。 国土交通省の調査でも外壁タイルの落下事故は継続的に発生しています。適切な診断と補修の必要性が強く指摘されている状況です。 剥離への対処は簡単な補修では不十分と言えます。補修品質を左右するのは「使用する材料」と「施工者の技術基準」です。とくに専門材料を扱う場合、技術講習と基準施工を習得した施工業者でなければ、本来想定される性能を発揮できません。そこで注目されているのが、KFケミカルの材料体系を正しく扱うための「認定施工店制度」です。 そこで今回のお役立ちコラムではKF認定施工店が選ばれる理由や、一般施工との違い、発注者が確認すべきポイントを実務経験からくわしくお話しします。 ▼合わせて読みたい▼ 外壁劣化の早期発見に向けたチェックポイントと管理体制の構築 KFケミカルとは? KFケミカルは、建築物の長寿命化を目的とした以下のような建材用化学製品を取り扱うメーカーです。 ・タイル浮き補修用の樹脂注入材 ・防水用の樹脂・シーリング関連材料 ・特殊機能を持つ仕上げ塗材 ・高耐久の接着・補強材料 とくに外壁タイルの補修材料については、密着性・浸透性・硬化安定性が評価されています。公共施設や大規模建築でも採用されているのです。また、KFケミカルは「認定施工店制度」を設けています。もっと正確に言えば、タイル補修分野は「工業会会員制」に近い仕組みとなっているのです。 KFケミカル認定施工店が求められる理由 タイル補修は、見た目以上に内部の状態把握が重要です。認定施工店には、材料特性を理解して長期耐久性を前提とした施工が求められます。 外壁タイル補修は「素材」と「接着技術」で寿命が変わる 外壁タイルの浮きは、モルタル層の空隙や接着力低下が主な原因です。単純に穴をあけて注入すれば直るわけではありません。材料の浸透性・接着性・硬化特性を正しく理解したうえでの施工が必要です。 適切でない材料を使用すると、注入材が母材に密着しないため、数年以内に再剥離が起きる場合もあります。認定施工店が扱う材料は、構造体とタイルを強固に一体化させる特性を持っており、長期的な安全性を確保できるのです。 一般施工と専門認定施工の「品質ギャップ」 タイル補修の仕上がりは、施工者の経験差で大きく変わります。一般業者だと材料の粘度管理や穿孔位置のほか、注入圧や硬化時間にバラつきが出る場合もあり、仕上がり精度に影響するのです。 認定施工店は、材料特性と環境条件を基準化しています。誰が施工しても、品質が安定する体制を取っているのです。再現性の高さが、建物管理者にとっては大きな安心材料となります。 建物管理者が直面するリスク(剥落・補修後の再劣化) タイル剥落は、見た目に異常がないまま内部で進行します。結果、落下事故を招くことになるのです。外壁タイルの剥落事故を防ぐには、適切な点検と補修が欠かせません。補修後に再劣化が起きると、費用や工期が二重に発生するために、初回からの確実な施工も求められます。 ▼合わせて読みたい▼ マンション修繕箇所の重要度ランキング【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 KFケミカルのタイル補修技術とは何か KFケミカル材料は、接着性・耐候性に優れ、構造体との一体化を実現できる点が特徴です。専門施工と組み合わせることで性能が最大化されます。 高接着性能を生む樹脂・無機系材料の特徴 KFの材料は内部空隙に浸透しながら硬化し、母材とタイルを強力に密着させる設計です。気温・湿度・下地含水率などの施工条件に影響を受けやすいため、材料特性を理解した施工が求められます。この点が、一般業者と認定施工店の大きな違いにつながるのです。 診断〜注入・固定まで一貫した補修仕様 「打診検査」「穿孔位置」「注入量」「硬化確認」「固定ピンの設置」など、一連の補修工程を体系化した仕様があります。仕様に沿った施工によってムラをなくし、長期的な安定性を確保できるのです。 公共施設や大型建築でも採用される理由 公共施設や大型建築で外壁の剥落が起きると重大事故につながります。補修の確実性が重要な課題となっているのです。この点を踏まえると、基準に基づいた施工のできる認定施工店が選ばれやすいのは、当然と言えるでしょう。 認定施工店だけが実行できる工程管理 認定施工店は「材料の扱い」「施工環境」「記録管理の基準化」について体制を整えています。そのため品質の再現性が高く、長期的な耐久性につながるのです。 下地評価・打診検査・含水率測定の基準 浮き部の特定や含水率の判断は、補修の可否を決める重要な工程です。外壁タイルでは、空隙の発生や接着不良によって剥落のリスクが高まります。認定施工店はリスクを正確に把握し、施工前診断を確実に行えるのです。 専用材料の配合・注入量管理・施工環境の厳格化 「粘度調整」「注入圧」「硬化時間」など材料の性能を発揮するための条件は、細かく定められています。工期が押しているからといって、不適切な条件下で施工を強行するような施工業者では、施工不良のリスクが高くなり危険です。認定施工店は最適な環境で作業することで、仕上がりの安定性を確保しています。 施工記録・温湿度管理・完了後の保証体制 施工記録は補修品質の証明となります。不具合が起きた際、原因を追跡するためにも必須です。 KF認定施工店と非認定業者の比較ポイント 認定施工店では「材料講習」「基準施工」「施工記録の体制」が整っています。この点による一般施工との違いが、補修後の耐久性で現れるのです。 材料入手可否・施工資格・試験基準の違い KFの一部材料は、認定施工店のみが扱えます。講習を受講した施工者のみ、材料性能を適切に引き出せるのです。このため、非認定業者との品質差が大きくなります。 技術講習では、製品特性や施工工程の理解を深めるための内容を学ぶのが一般的です。「材料の反応特性」「浸透性」「適正な施工条件」などがあげられます。とくにタイル補修材は、穿孔位置や注入量、固定ピンの配置など、仕上がりに直結する要素が多数あります。施工者は、工程の意味を正しく理解していることが重要になるのです。 補修後10年以上の耐久性に差が出る理由 KFタイルホールド工法では、工業会による10年剥落保証が設定されています。専用工法を規定どおり施工することで、長期の安全性を確保できる仕組みになっているのです。 一方で、タイル部分のみを樹脂で簡易補修する一般的な工事では、施工条件や材料選定によって、数年で再剥離が生じることもあります。長期の安心感を得たくても、工法ごとに差が出やすいのが実状です。 「専用工法+保証付き工事」と「一般的な部分補修」では長期耐久性の観点で期待できる結果は異なります。 ▼合わせて読みたい▼ マンション管理組合が直面する大規模修繕の課題とリスク低減策 発注者が知っておくべき「認定施工店」の選び方 商業施設・学校・マンションなど落下事故が許されない建物では、調査体制と施工基準を明確にできる施工業者が求められます。 認定施工店の選定では、資格証・施工実績・記録提出の有無を確認し、透明性の高い業者を見分けることが重要です。 資格保有・施工写真・試験データの提示 認定証の提示、施工記録の提出、試験データの有無は信頼性の証明です。 外壁全体のリスク評価を行う業者の見極め方 部分補修のみの提案では不十分です。外壁全体の劣化状況を診断できる業者かを見極めることで、再発リスクを大幅に下げられます。 見積書で確認すべき「仕様書・材料名・数量根拠」 材料名・数量・施工工程の明記がない見積書は避けたほうがいいでしょう。国土交通省の維持保全制度でも、外壁調査と補修仕様の明確化が求められています。 参照:KFケミカル株式会社 参照:KFタイルホールド工業会 参照:KFタイルホールド工業会会員による責任施工 参照:国土交通省|外壁タイル等落下防止に関する調査結果報告(PDF) FAQ|KFケミカル認定施工店についてよくある質問 KFケミカル認定施工店(工業会会員を含む)は、材料性能を前提どおり発揮させるための講習・基準施工・記録管理を求められる枠組みです。 発注側(管理組合・オーナー・PM会社)が判断に迷いやすい論点を、実務上の確認ポイントに落として整理します。 Q1.「認定施工店」であることは、品質をどこまで担保しますか? A.少なくとも「材料理解」「施工手順の標準化」「記録提出」の3点において、一定の統制が期待できます。タイル補修は、穿孔位置・注入圧・注入量・硬化条件・含水状態など、管理項目が多く、現場判断のブレが不具合に直結します。 認定施工店は講習等を通じて、材料特性と施工条件を前提にした運用を求められるため、属人的な施工から「再現性のある施工」へ寄せやすい点がメリットです。 Q2.非認定業者でも同等の材料・工法で施工できるのでしょうか? A.同等とは限りません。材料の入手ルートや取り扱い要件が限定される場合があり、同名の「樹脂注入」でも製品グレード・仕様・管理基準が異なることがあります。 見た目の工法名ではなく、見積書に材料名(製品名)・仕様書(手順と管理項目)・数量根拠(図面やマッピング)が揃っているかで同等性を判断するのが合理的です。 Q3.「10年保証」など長期保証がある場合、再発は起きないと考えてよいですか? A.再発ゼロを前提にするのは危険です。保証は有効ですが、重要なのは保証範囲と条件です。タイル補修は下地状態、雨水浸入、躯体の微細な動き、温湿度環境などの影響を継続的に受けます。 したがって、保証年数の長短だけでなく、対象部位、免責条件、施工後の確認方法(再打診・記録提出)、維持管理としての点検計画まで含めて説明できる会社かを評価軸にしてください。 Q4.認定施工店に依頼する場合でも、事前調査(打診・赤外線等)は必要ですか? A.必要です。認定施工店であっても、数量根拠が曖昧なままでは過大計上・補修漏れ・追加費用のリスクは残ります。法人発注では、調査結果を劣化マッピングとして図面化し、補修範囲と仕様を確定したうえで、見積を同条件化することが要点です。 調査と施工を分離するか一括とするかは案件次第ですが、「数量と範囲の根拠」を先に固める進め方が、最終的なコストとリスクを抑えます。 Q5.発注者側が「認定施工店らしい提案か」を見分ける具体的なチェック項目はありますか? A.あります。第一に、認定証や会員証などの提示ができるか。第二に、施工計画に温湿度・含水状態・注入圧・硬化条件などの管理項目が明記されているか。第三に、施工写真台帳や出来形記録、完了後の確認(再打診等)の提出範囲が契約書・仕様書で定義されているか。 第四に、部分補修の提案に留まらず、外壁全体のリスク評価(シーリング、雨掛かり、開口部周り、端部)を踏まえた再発抑制の説明ができるか。これらが揃っていれば、発注後の説明責任と監査性の面でも整合が取りやすくなります。 修繕ひらまつに相談する|KF認定施工店の要否と発注仕様を“監査可能な形”で整える 外壁タイル補修は、材料の良し悪しだけでなく、調査の数量根拠、施工条件の管理、記録の残し方で結果が分かれます。特に法人・管理組合の発注では、理事会・稟議・総会・監査の場面で「なぜこの範囲を、なぜこの仕様で、いくらで実施するのか」を説明できる状態に整えることが不可欠です。 修繕ひらまつでは、認定施工店(工業会会員を含む)の要件確認に加え、見積書での材料名・仕様書・数量根拠の整合確認、劣化マッピングに基づく同条件化、施工後の写真台帳・出来形資料の提出範囲までを一連の流れとして整理し、追加費用・補修漏れ・再劣化のリスクを抑える発注設計をご支援します。 ご相談は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メール、電話でのご相談、ショールームへの来店にて承ります。現状資料(前回報告書、図面、修繕履歴、既存見積)があれば、第三者目線で論点を可視化し、意思決定に必要な判断材料へ落とし込みます。 2025年12月11日 更新

外壁タイルの浮きはこう直す!注入工法の費用と効果を解説

外壁タイルの「浮き」は建物の見た目だけでは判断できません。現場で調査すると「外観はきれいなのに内部が広範囲で剥離している」というケースも多数見受けられます。 タイルの落下は深刻な問題で、落下地点に運悪く人が居れば命にも関わる大事故です。建物管理者にとっては避けて通れないリスクと言えます。 そこで今回のお役立ちコラムでは、タイル剥落対策の補修手法である注入工法についてくわしくお話しします。「注入工法はどのような効果があるのか?」「費用は?」を専門業者としての実務経験を踏まえて整理しました。 ▼合わせて読みたい▼ 磁器タイル塗り替えについて【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 外壁タイルの浮きが危険とされる理由 外壁タイルの浮きは、表面的には分かりにくいものの、内部で進行する劣化と言える症状です。剥落事故の多くは、軽微な浮きを放置した結果として起こります。 目に見えない内部劣化が剥落事故を招く仕組み 「浮き」とは、タイルと下地モルタルの密着が弱まり、わずかな空間が生まれた状態を指します。外観では異変が見えなくても、内部では剥離がじわじわ進行しているのです。 現場での経験に基づくと、全面打診すると数百点もの浮きが見つかるケースさえあります。このような内部劣化は、日射による膨張・収縮や、雨水侵入による中性化が引き金となり、付着力を急速に弱めるのです。剥落事故は突然発生したように見えますが、実際には長年の蓄積が限界に達した結果と言えます。 築20〜30年で増えるタイル浮きの典型パターン 築年数が進むと、浮きの出方には明確な傾向が見られます。南面は日射による熱応力が大きく、タイル端部や目地周りに線状の浮きが集中しやすくなるのです。反対に北面だと、湿気が残る環境も多いため、中性化の進行で付着力が低下しやすい傾向にあります。開口部周辺は建物の微細な動きが大きく、タイルが歪みの影響を受けて浮きが連続的に発生するケースも見られるのです。 現場では「1か所の不良」ではなく「点在する細かい浮き」の集合体として劣化が進む建物をよく見ます。全面張り替えだと費用が膨大となって現実的ではありません。対策として、注入工法の需要が高まっているのです。 参照:住まいるダイヤル 住宅の外壁タイルの浮き・剥離等の調査・補修方法 参照:国立研究開発法人 建築研究所 外装タイル張り仕上げ材の経年劣化による 剥離・剥落発生のメカニズム 注入工法とは何か?浮きを「固定」して再発を防ぐ仕組み 浮きが見つかった際、外壁を壊さず内部の付着力を回復させられる工法が「注入工法」です。建物を使用したまま、安全性を高められる工法と言えます。 専用アンカーピン方式とエポキシ樹脂注入の違い 注入工法では、タイルと下地の間に専用エポキシ樹脂を加圧注入し、硬化後に一体化させます。一般的に多く採用される方法が樹脂注入方式です。タイルを撤去せず補修できる点が大きなメリットです。 一方、浮きが大きい場合や落下リスクが高い箇所だと、アンカーピンを併用して機械的固定力を補強します。 どのような建物に向いている?(RC造・タイル仕上げの条件と相性) 注入工法が適しているのはRC造の外壁タイル仕上げの建物です。1990年代以降のマンション・ビルで採用されるタイル仕様は、施工精度や材料特性から浮きが点在しやすく、注入による補修との相性がいい傾向もあります。 外壁を破壊しないため意匠性も保ちやすいですし、同じタイルが入手できない古い建物でも、補修跡が目立たなくなるのです。 一方、タイル自体が割れている場合や下地モルタルの剥落が進んでいる場合、注入工法では対応できず張り替えが必要な場合も出てきます。診断精度が工法選定の分岐点となるため、打診調査に加え赤外線調査を併用し、浮きの分布を可視化する方法が近年の主流です。 参照:建築研究所「RC建物の補修・改修後の外壁仕上げに対する剥離防止安全性に関する研究【基盤】」 張り替え・部分補修との比較|注入工法が選ばれる理由 タイル補修には張り替え・部分的な張り替えなど複数の方法があります。ただ、劣化の広がり方によっては注入工法のほうが合理的で、コスト面でも優位になるのです。 外壁を壊さずに内部だけ補修できるメリット 張り替え工法では、タイル撤去・下地補修・タイル再施工と工程が多く必要です。そのため、騒音・粉じん・工期がどうしても大きくなります。さらに古いタイルは同じ色柄が入手できず、部分的に張り替えると補修跡が目立つことになるのです。 注入工法は既存タイルを残したまま、内部の付着力を回復できるため、外観を維持したい建物に適しています。住戸数の多いマンションでは工期短縮の恩恵が大きく、居住者負担の最小化が期待できるのです。また、劣化が点在し数百点規模になると張り替えでは費用が跳ね上がります。必要箇所を効率よく補修できる注入工法は、現実的な選択肢と言えるでしょう。 工期・費用・騒音の観点での比較表 以下に比較をまとめます。費用目安はあくまで実務相場に基づく、大まかな目安と考えてください。 補修方法 メリット デメリット 費用目安 注入工法(樹脂) タイルを壊さない・広範囲対応・外観維持 針穴跡の仕上げが必要 2,000〜4,000円/点 アンカーピン併用 浮きが大きい箇所に有効 施工跡がわずかに残る 4,000〜7,000円/点 張り替え工法 タイル破損部に確実 工期は長い・粉じん・騒音 20,000〜35,000円/㎡ 参照:国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 注入工法の費用相場と金額差が出るポイント 注入工法の費用は「浮きの密度」「下地状態」「診断精度」により大きく変動します。ここでは適正費用の考え方を整理します。 診断手法(打診・赤外線)と数量算出で変動する理由 費用の根拠を決めるのが診断精度です。打診調査は経験が仕上がりを左右し、赤外線調査は広範囲を短時間で把握できる反面、日射条件に左右されます。両者を組み合わせて正確に図面化すれば、施工数量が明確にできるのです。 逆に診断を省略したり、曖昧な数量算出のまま工事が進んだりすると、追加費用や補修漏れのリスクが高くなります。「診断の質は補修の質」という考えに基づくと、投資を惜しまないことが長期的なコスト削減につながるのです。 信頼できる施工会社の選び方とチェックポイント 安全に仕上げるためには、材料・施工管理・記録提出の3点が整った施工会社を選ぶことが重要です。 エポキシの品質・注入圧管理・写真台帳の有無 施工品質は材料と管理精度で決定します。エポキシ樹脂は粘度が高過ぎると充填不良を起こし、安価な樹脂だと耐久性が不足しがちです。また、注入圧が高過ぎるとタイルが浮き上がり、低過ぎれば奥まで樹脂が届きません。 こうした微妙な調整を行うには経験が不可欠です。完成後、写真台帳として記録を残すことが品質の証明になります。透明性の高い施工会社は信頼に足る判断材料となるのです。 保証範囲と再発リスクの説明ができる会社か 保証は年数より「どこまで保証するか」が重要です。浮き補修は下地状態に依存するため、過度に広い保証を提示する会社より、条件を明確に説明できる会社のほうが信頼性はあります。 再打診を実施し、施工結果の確認をしっかり行う会社は品質意識が高い傾向があるため、長期的に安心して任せられるのです。建物は環境条件で劣化進行が異なるため、リスクと限界を正直に伝える姿勢こそ、オーナーにとって最も大切な判断軸と言えるのです。 ▼合わせて読みたい▼ 建物劣化サインから読み解く大規模修繕の実施適期と判断基準 工法選定の流れ|調査から施工完了まで 注入工法は大まかに以下の流れで進行します。 1.調査 2.数量化 3.施工 4.確認 5.調査から施工 最初に全面打診調査を行い、浮きの位置・範囲・深さを把握します。赤外線調査を併用すれば、分布図の精度が上がり、補修数量の確定も容易です。 調査データはCAD図面として整理し、数量を明示することで見積の透明性を高めます。ここでの精度が工事費・品質の双方を決定づけるため、最も重要な工程と言えるのです。数量が明確になれば、不要な追加工事や補修漏れを防ぎ、トラブル回避につながります。 施工後の打診確認・仕上げ補修 注入後は硬化を待ち、再度打診を行って充填状態を確認します。不良があれば追加注入を実施し、アンカーピン使用箇所は仕上げ補修で外観を整える流れです。 最後に写真台帳として証跡を残します。補修の透明性と将来の維持管理に役立つ資料となるからです。施工直後だけでなく、定期的な点検と記録更新を行えば、建物全体の安全性を長期的に確保できます。 FAQ|外壁タイルの注入工法についてよくある質問 注入工法は「タイルを残して安全性を回復できる」一方で、適用条件・数量根拠・施工管理の精度によって成果が大きく変わります。 管理組合様・オーナー様・PM会社様から寄せられる論点を、実務判断に直結する形で整理します。 Q1.注入工法だけで、本当に剥落リスクは下げられますか? A.適用条件が合っていれば、剥落リスク低減に有効です。タイルと下地の「浮き」が主体で、タイル自体の割れや下地モルタルの欠損が限定的な場合、樹脂注入により付着力を回復し、一体化させることで落下リスクを抑えます。 ただし、下地の剥落が進んでいる、タイルが破損している、雨水浸入経路が放置されている場合は、注入だけでは再劣化や不具合につながるため、張り替え・下地補修・シーリング改修の併用判断が重要です。 Q2.「樹脂注入のみ」と「アンカーピン併用」はどう使い分けますか? A.基本は浮きの程度と落下リスクで使い分けます。点在する軽度〜中度の浮きは樹脂注入が合理的です。一方、浮きが大きい箇所、端部・開口部周りなど応力が集中しやすい箇所、高所で第三者被害のリスクが高い箇所は、機械的固定力を補うためアンカーピン併用を検討します。 結論としては、打診結果(範囲・密度)と部位特性(応力・雨掛かり)を掛け合わせて仕様を組むのが、過不足のない設計になります。 Q3.費用は「点単価」だけで比較してよいのでしょうか? A.点単価だけの比較は危険です。注入工法の適正価格は、①数量根拠(打診・赤外線の図面化)、②施工仕様(注入口・注入量・圧管理・仕上げ材)、③安全対策(足場・養生・第三者対策)、④品質管理(写真台帳・再打診確認)で決まります。 単価が安く見えても、数量算出が曖昧で追加が発生したり、管理が甘く充填不足が残ったりすれば、結局コストとリスクが増えます。見積比較は「同条件化(同じ範囲・同じ仕様・同じ成果物)」が前提です。 Q4.どの程度の期間、効果が期待できますか?再発はありますか? A.期待できる効果は大きい一方、再発ゼロを断言できる工法ではありません。注入で付着力を回復しても、建物の熱応力・躯体の微細な動き・雨水浸入・中性化などの環境要因は継続します。そのため、再発リスクは「既存下地の状態」「防水ライン(シーリング等)の健全性」「施工管理の精度」「その後の点検運用」に左右されます。 重要なのは、保証年数の長さよりも、保証範囲と免責条件、そして施工後の再打診確認や定期点検の運用をセットで提案できる会社かどうかです。 Q5.居住中(稼働中)のマンション・ビルでも施工できますか? A.可能です。注入工法は張り替えに比べて解体工程が少なく、騒音・粉じんを抑えやすい傾向があります。ただし、実務上は足場設置、穿孔音、養生、臭気対策、作業時間帯の調整、バルコニー周りの動線配慮など、居住者・テナントへの影響をゼロにはできません。 法人案件では、工区分けと掲示文・工程周知、写真台帳の提出範囲まで含めて「管理の設計」ができるかが、トラブル回避の要点になります。 修繕ひらまつに相談する|注入工法の費用と効果を“根拠付き”で最適化する 外壁タイルの注入工法は、タイルを壊さずに安全性を高められる一方で、診断と数量根拠が曖昧なまま進めると、追加費用・補修漏れ・再発リスクという形で負担が跳ね返ります。法人・管理組合の意思決定では「どの範囲を補修すべきか」「樹脂のみかアンカーピン併用か」「見積比較をどう同条件化するか」「施工後にどの証跡を残すか」までを一貫して整理することが不可欠です。 修繕ひらまつでは、打診・赤外線等の調査結果を劣化マッピングとして数量化し、仕様・見積・合意形成につながる形で計画を組み立てます。ご相談は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでの資料送付、電話での事前相談、ショールームへの来店のいずれでも対応可能です。 前回報告書や図面、修繕履歴があれば、拝見したうえで「過不足のない注入範囲」と「費用がぶれない進め方」を具体化します。 2025年12月6日 更新

マンション外壁の打診検査とは?方法・必要性をプロが解説

マンション外壁の安全性は、見た目だけで判断できません。タイルやモルタルは内部で浮きが進行していても、外観にほとんど表れないのです。ただ、ふとした衝撃や湿度変化で剥落することもあります。歩行者や住民を巻き込む事故につながる恐れがあるのです。 管理組合として「いつ点検すべきか」「どこまで検査すべきか」の判断は簡単に結論が出ません。結果的に、後手になる例も少なくないのです。また、築年数だけで修繕計画を組むと、必要のない工事を実施してしまうこともあります。逆に必要な劣化箇所を放置し、事故寸前まで進行していたケースもありえるのです。 その中で、外壁の内部状態を正確に把握できる手法が打診検査です。打診棒やハンマーを使ってタイル表面を軽く叩き、音の違いから内部の浮き・剥離を判定します。 管理組合に求められるのは「適切な時期に」「適切な範囲を」「根拠を持って」修繕を決定することです。そこで今回のお役立ちコラムでは、打診検査の工程や外壁劣化のサイン、法的背景や費用の考え方までくわしくお話しします。 ▼合わせて読みたい▼ マンション修繕箇所の重要度ランキング【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】 なぜマンション外壁に「打診検査」が欠かせないのか 外壁は紫外線・温度差・雨風など外的要因の影響を受け続け、内部で静かに劣化が進みます。見た目がきれいでも内部に空隙があるケースは珍しくなく、打診検査は見えない危険を可視化するために必要です。 外壁タイル・モルタルが落下しやすくなる構造的な理由 タイル外壁は見た目の堅牢さとは裏腹に、内部の付着力が低下すると空洞が生まれます。この浮きは地震や日射による膨張収縮が繰り返されることで広がり、剥離に発展しやすくなるのです。 モルタル外壁も同様と言えます。雨水がひび割れから浸入し、凍結膨張すると内部で剥離が進行するのです。現場では「外観は問題ないが、内部は広範囲で浮いていた」という場合もあり、打診をしないと簡単に発見できません。 住民安全・管理組合の法的責任とリスク 外壁落下事故が発生すれば、管理組合は管理責任を問われます。建築基準法第8条は維持保全義務を規定し、特定建築物では外壁の定期調査(12条報告)が求められることもあります。落下事故は賠償・保険対応・住民説明など多方面に影響を及ぼし、後手の対応は大きな負担となるのです。 大規模修繕の成否を左右する「事前診断の質」 外壁補修数量は大規模修繕費用を左右する最重要項目です。タイルの浮きが増減すれば、数万円単位で費用が変動することもあります。数量精度が不十分だと追加費用や過大計上に発展するのです。 参照:国土交通省「国家機関の建築物等の点検」 参照:国土交通省「外壁タイル等の調査に関する定期報告制度」 打診検査の基本工程は?建築士による調査の流れ 打診検査は音の違いだけを確認する簡単な作業ではありません。調査範囲の設定、目視・機器診断、記録作成まで、専門性の高い工程で構成されています。 打診棒・硬質ハンマーを用いたタイル浮きの検知 タイルを叩いた際の「カンカン」「ボンボン」という音の差で浮きを判別します。わずかな差異を聞き分けるためには経験が求められます。浅い浮きほど判断は難しくなるのです。建物全面を区画ごとに叩き、音の違いを記録していきます。 赤外線カメラ・高所カメラとの併用診断 赤外線カメラは浮き部の熱伝導特性の違いを画像として表示します。広範囲の劣化を把握できるのがメリットです。高所カメラ・ドローンを併用すれば、足場がない状態でも上層部の状況を確認できます。 調査結果を数量化する「劣化マッピング」の作成 打診で得た結果を図面化し、浮きの範囲・位置を色分けしてマッピングします。これにより補修数量が明確になり、工法の選定、見積の精度向上、住民説明にも役立つのです。 参照:国土交通省「外壁タイル等の調査に関する定期報告制度」 参照:国土交通省「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」 点検対象となる外壁と劣化サイン 外壁材ごと、劣化の進行特性は異なります。打診結果と併せ、外壁材に対する特性の理解が必要です。 タイル外壁の中空・浮き・エフロ・ひび割れ タイル内部の浮きは外見に現れにくく、白華(エフロ)は水分滞留を示す重要サインです。タイルは剛性が高く、内部の剥離が進むと一気に落下するリスクもあります。 モルタル外壁の浮き・剥離・爆裂 モルタルは下地との密着性が低下しやすく、鉄筋腐食を伴う爆裂が発生すると、被害範囲が広がります。ひび割れが多い場合、内部に剥離が進んでいる可能性も出てくるのです。 シーリング破断が外壁劣化を早める理由 シーリング材の破断は、水分侵入の主要因です。タイル下地の劣化・剥離の進行を加速させます。外壁の要となる「防水ライン」で、点検時に必ず確認したほうがいい部位です。 参照:国土交通省「国家機関の建築物等の点検」 法令・ガイドラインから見る「打診検査の義務」 打診検査は努力義務ではなく、維持保全体系の中で位置づけられている重要な点検行為です。 建築基準法12条点検と特定建築物定期調査 特定建築物では外壁調査が義務付けられており、外壁仕上げ・劣化状況によって、全面打診が必要な場合もあります。剥離の恐れがある場合、全面打診が求められることもあるのです。 国交省ガイドラインが示す外壁点検の基本 国交省資料では外壁点検の必要性、点検の基本手順、記録保存が体系的に示されています。タイル外壁調査は打診が標準的な方法として位置づけられているのです。 自治体の独自条例(落下防止指針)への適合 都市部の一部自治体では、独自の落下防止条例を設ける自治体もあり、点検や補修を求められる場合もあります。管理組合は該当条例の把握が必要です。 参照:国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」 参照:国土交通省「国家機関の建築物等の点検」 参照:国土交通省「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」 費用相場と検査の頻度は?管理組合が知っておくべき判断基準 打診検査の費用は、建物規模や外壁材、そのほか調査範囲で大きく変わるため、適切な判断基準が求められます。 打診検査の㎡単価と、規模に応じた費用の変動 一般的には1㎡あたり数百〜数千円が目安です。高所作業や足場が必要な場合、追加費用が発生します。 前回修繕との整合性で決める「検査周期」 検査周期は一般に6〜12年が一つの目安とされています。ただ、画一的に年数で決めるのではなく、前回の補修方法や発生した劣化の傾向を踏まえ、適切なタイミングの判断が必要です。 点検結果が修繕費を大きく左右する理由 打診結果がそのまま補修数量となり、見積や工法判断に大きく影響します。数量精度の高い調査は追加費用の抑制につながるのです。 打診検査を依頼する際のチェックポイント 管理組合が外壁診断会社を選ぶ際には、調査体制・記録の質・仕様書作成力が重要になります。 建築士が常駐している調査体制の有無 外壁の打診検査は、一見すると「叩いて音を聞くだけ」に思えるかもしれません。実際には、外壁材の特性や構造の癖、過去の補修履歴や雨水の浸入経路などを総合的に読み取る高度な専門作業です。 そのため、建築士が調査に関与している会社かどうかは重要な判断基準になります。打診音の判断力はもちろん「なぜ浮きや剥離が発生したのか」「構造的にどこへ負荷が集中しやすいのか」まで踏み込んで説明できるのは、建築知識を持つ調査者だけです。 建築士が常駐している会社は、調査から工法選定、仕様書作成まで一貫した根拠のある提案ができます。大規模修繕の計画精度に大きく影響する要素です。 写真・動画・マッピングなど提出資料の質 調査会社の力量が最もわかりやすく表れるのは「提出資料の質」です。写真が暗い、赤外線画像が不鮮明、マッピングが粗い──このような資料では理事会内での情報共有が難しく、住民への説明でも理解が得られにくくなります。 逆に「浮き箇所が図面上で色分けされている」「ひび割れの進行が写真で明確」「動画で打診音の違いが確認できる」こうした資料は修繕の必要性を視覚的に理解できるため、合意形成がスムーズです。 調査後の「修繕仕様書」作成力の差 打診結果をまとめただけでは、管理組合が最も知りたい「では何を、どこまで直すべきか」という疑問には答えられません。そこで問われるのが修繕仕様書の質です。 劣化状況に応じて、張替え・樹脂注入・部分補修などの工法を適切に選定し「どの部位へ、なぜその工法が必要か」根拠を示せる会社は信頼できます。仕様書が曖昧な会社では見積比較も難しく、工事後に追加費用が発生するリスクも高まるのです。 ▼合わせて読みたい▼ 建物劣化サインから読み解く大規模修繕の実施適期と判断基準 FAQ|マンション外壁の打診検査についてよくある質問 管理組合様・オーナー様・PM会社様からいただくことの多い論点を、意思決定に直結する観点で整理します。 打診検査は「実施するか否か」だけでなく「どの範囲を、どの手法で、どの粒度の成果物として残すか」が、修繕コストと安全性に直結します。 Q1.打診検査は、目視や赤外線調査だけでは代替できませんか? A.代替は難しく、原則は「目的に応じた併用」が現実解です。目視は表層の劣化確認に有効ですが、浮き・剥離など内部欠陥は取りこぼしやすいという限界があります。 赤外線は広範囲を効率よくスクリーニングできますが、日射条件・外気温・仕上げ材の影響を受け、判定が難しいケースもあります。最終的に補修数量の根拠を固める工程として、打診による確定診断が求められる場面が多いと考えてください。 Q2.全面打診が必要になるのはどのようなケースですか? A.判断軸は「落下リスク」「劣化兆候の有無」「対象建物の区分・調査制度への該当可能性」「前回修繕の品質と記録の精度」です。具体的には、浮き・ひび割れ・エフロなどの兆候が散見される場合や、過去資料(前回マッピング、補修数量、施工写真)の整合性が取れない場合は、部分調査では根拠が弱くなります。 結果として、合意形成や見積同条件化の観点からも、全面打診を含む設計が選ばれやすくなります。 Q3.足場なしで打診検査はできますか?ドローンや高所カメラで十分ですか? A.一定範囲の把握は可能ですが「打診そのもの」は近接が必要です。ドローン・高所カメラは上層部の目視確認や劣化兆候の抽出に有効で、調査範囲の当たりを付ける用途に向きます。一方で、浮き・剥離の確定や数量化(㎡・枚数)まで求める場合、近接打診を省くと根拠が不足し、仕様・見積・住民説明で詰まる原因になります。 足場設置の要否は、目的(事故予防/数量精度/12条対応等)に合わせて決めるのが合理的です。 Q4.費用を抑えつつ、調査精度を落とさない進め方はありますか? A.あります。ポイントは「調査設計」で、闇雲に範囲を削るのではなく、合理的に組み立てます。たとえば、①赤外線等で一次抽出→②要注意部位を重点打診→③結果を踏まえて追加範囲を確定、という段階設計にすると、無駄な全面作業を抑えつつ根拠は確保できます。 また、前回修繕のマッピングや補修履歴が整理されている物件ほど、調査範囲の最適化が効きます。 Q5.依頼先を選ぶ際、管理組合として最低限確認すべき点は何ですか? A.「体制」「成果物」「修繕へつなぐ提案力」の3点です。体制は、有資格者の関与と現地判断の一貫性が担保されるか。成果物は、写真の明瞭性、図面上の劣化マッピング、数量算出根拠、判定条件が明記されているか。提案力は、打診結果を工法選定・仕様書・見積同条件化まで落とし込み、理事会・総会で説明可能な資料にできるか、です。 これらが弱いと、調査後に「結局どこまで直すべきか」が曖昧になり、追加費用・やり直し・合意形成の遅れを招きます。 修繕ひらまつと進める「根拠ある打診検査」|外壁診断のご相談窓口 外壁の打診検査は、単に浮きを見つける作業ではなく、管理組合様が「適切な時期に」「適切な範囲を」「根拠をもって」修繕判断を行うための意思決定資料を整える工程です。 修繕ひらまつでは、打診結果の記録・数量化(劣化マッピング)を前提に、見積比較に耐える同条件化や、理事会・総会で説明しやすい資料整備までを重視して支援します。 結果として、過大計上や追加費用リスクを抑えながら、剥落事故の予防と長期修繕計画の精度向上につなげることが可能です。外壁調査の進め方で迷われている場合は、問い合わせフォームからのご相談、メールでの資料送付、電話での事前相談、ショールームでの対面相談のいずれでも対応いたします。 現状資料(前回報告書・図面・修繕履歴)がある場合は、拝見したうえで調査範囲と手法の組み立てからご提案します。 2025年12月2日 更新

名古屋市のマンション管理をサポート!無料アドバイザー派遣制度の内容と申込み方法

名古屋市でマンションの理事をされている方から、 「理事会を開いても意見がまとまらない」 「修繕積立金が足りるか心配」 「管理会社に任せっぱなしで状況が分からない」 との声を聞きます。私も現場で多くの理事会に立ち会ってきましたが、悩みを抱えているケースは少なくありません。役員が交代するたびに資料の引き継ぎがうまくいかず、誰が何を決めていいのか曖昧なまま時間だけが過ぎてしまい、修繕計画や資金の課題が後回しになり、建物の老朽化が進んでしまうケースもあります。 しかし、名古屋市が実施しているマンションアドバイザーの派遣制度を活用すれば無料相談が可能です。本制度の活用は、理事会の意思決定の透明性向上と手戻り抑制に役立ちます。 特徴は課題整理・助言を実施し、理事会の合意形成プロセスを支援することです。問題が複雑なほど、第三者の客観的な視点が大きな効果を発揮します。今回のお役立ちブログでは、制度概要と利用プロセス、留意点などを説明します。 ▼合わせて読みたい▼ マンション管理組合が直面する大規模修繕の課題とリスク低減策 名古屋市のマンションアドバイザー派遣制度の概要 はじめに、名古屋市で実施されているマンションアドバイザー派遣制度の内容を見てみましょう。 名古屋市で行っているのは「分譲マンション専門家派遣事業」 名古屋市が選んだ専門家が、理事会や現地を訪問し課題解決をサポートする制度です。アドバイザー派遣は無料で、管理組合側に費用負担はありません。名古屋市内のマンション管理組合(またはグループ)であれば利用可能です。 制度の狙いは専門家が現場に入り、管理組合の自走力を高めることです。単なるアドバイスで終わらず、次のアクション(計画見直し・住民合意形成・修繕実施)へつなげる支援を行います。 想定される相談内容 想定される相談内容は、次の通りです。 修繕積立金関連 長期修繕計画 管理規約関連 管理会社や施工業者との契約内容関連 アドバイザーは、現状を整理して何を優先すべきかを一緒に考えてくれます。「誰かに話を聞いてもらえた」こと自体が管理組合を前進させるケースもあるため、会議をスムーズに進めたい方に向いています。ただし「建物の精密測定・詳細調査・資金計画書の作成」など、相談対象外の項目もあるため気を付けましょう。 ▼合わせてチェック▼ 管理組合における修繕積立金不足問題とリスクマネジメントの実務 名古屋市分譲マンション専門家派遣事業の申込方法や流れとは?4ステップで見てみよう! 申込~派遣までは4つのステップを踏みます。手順を詳しく見てみましょう。 ステップ①申込 名古屋市の公式サイト上に「専門家派遣申請書」がございますので「必要事項を記入のうえ郵送で送付」または「オンライン上のフォームに記入して申請」します。管理組合の概要や相談内容、希望日時、派遣場所などを入力するのみです。 ステップ②日程調整 提出内容をもとに審査し承認されれば「専門家派遣通知書」が名古屋市住宅供給公社から送られます。その後、専門家団体から連絡が入り日程調整を行います。 ステップ③調査 派遣当日、専門家2人が訪問してきます。その際、必要な資料を用意しておきましょう。当日はアドバイスや勉強会の実施など、相談内容によって異なります。たとえば、次のようなケースが考えられます。 積立金の見直し相談:アドバイザーが長期修繕計画を確認し、現行の積立水準で足りるかを試算。結果をもとに理事会で増額案を検討。 理事会の引き継ぎサポート:議事録整理やファイル管理の仕組みづくりを提案。新旧理事の交代時に混乱が減少。 管理規約の改定:最新の標準管理規約に合わせて見直し。専門家が条文を比較し、改定案の方向性をアドバイス。 アドバイザー派遣を活用すると「理事会だけでは判断しにくい問題」を客観的に整理できるため、管理組合での会議でも自信を持って発言できます。相談後には理事会の意識が前向きになり、「もう一歩進めよう」という空気が管理組合内に生まれやすくなるでしょう。 ステップ④報告・改善提案・次のアクション 相談後は、アドバイザーから報告書・助言内容のまとめが届きます。「現状の課題と改善の方向性、専門業者・行政への連携提案」など必要事項が整理されています。理事会は報告内容をもとに、次の議題(修繕計画見直しや規約改定など)を検討する流れです。 名古屋市のマンション管理アドバイザー派遣制度利用時のポイント 「名古屋市分譲マンション専門家派遣事業」は、管理組合が抱える課題を無料で専門家に相談できる公的支援です。建物の老朽化や理事の高齢化、合意形成の難しさなど、時代とともにマンション管理は複雑化しています。悩みに対し、アドバイザーが中立的な立場から助言してくれるため便利です。 しかし、制度を活かすには「どんな情報を共有し」「どのように相談を重ねるか」が重要です。ここでは、効果を高めるためのポイントを3つお話しします。 現場の空気感を共有するとアドバイスが具体的になる アドバイザーは書面に書かれたデータや図面だけでなく、理事会の雰囲気・住民の関係性など、現場の空気感を把握することで、的確な提案を受けられます。 たとえば、 「理事会で意見がまとまらない」 「修繕に慎重な方と積極的な方が対立している」 「実務が進まない」 など、人間関係や運営の状況も遠慮せず伝えることが大切です。背景がわかると単なる技術的な提案ではなく、合意形成を前提とした段階的な進め方や説明資料の作り方、議事のまとめ方に関して、実務面の助言をしてくれる可能性があります。 現場の温度感を共有するほど、実行しやすい提案をもらえるはずです。相談時には、建物の資料だけでなく「理事会の現状メモ」も一緒に準備することをおすすめします。 「建物」だけでなく「組織運営」の見直しに役立てる アドバイザー派遣制度の対象は、修繕計画や設備更新などの技術面だけではありません。理事会の運営やルールづくりそのものを見直す契機として利用するケースも多く見られます。 たとえば、 理事会での役割分担や会議の進め方 管理会社への委託範囲の見直し 管理規約・使用細則の改定サポート 修繕積立金の妥当性の確認 など、日常の管理運営に関わる助言を受けられます。また「理事長の負担が大きすぎる」「役員が固定化してしまっている」などの悩みにも、アドバイザーは人の動かし方や合意形成の手順など、ソフト面での改善策を提示してくれるはずです。 2回目以降は結果の検証をしてから相談すると効果的 「分譲マンション専門家派遣事業」では、同一マンションにつき最大6回派遣できます。1回目の派遣で課題を整理したら、2回目以降の相談で「実行結果の検証」を行うのが理想です。初回に受けたアドバイスを参考にするだけで、すべてが解決できるとは限りません。「やったけど住民の反応が違った」「見積が想定より高かった」など、次の課題に直面します。 その際に、アドバイザーを再び呼べば「現場で試してみた結果をもとに修正案を立てる」ことが可能です。各回の相談内容を決めておくと、スムーズに進められます。 また、相談記録を議事録として残すと、次期理事への引継ぎに役立ちます。制度をその場限りにせず、毎年の点検・改善の仕組みとして活用しましょう。ただし予算が決められており先着順となっているため、早めの申請を推奨します。 ▼合わせて読みたい▼ 大規模修繕に必要な情報収集と意思決定の実務ガイド FAQ|名古屋市のマンションアドバイザー派遣制度についてよくある質問 名古屋市の「分譲マンション専門家派遣事業(マンションアドバイザー派遣制度)」は、理事会運営や長期修繕計画、管理規約、修繕積立金などに課題を抱える管理組合にとって、有効なサポートツールです。 一方で、「具体的にどこまで相談できるのか」「管理会社経由でも申込みできるのか」など、実務面での疑問をお持ちの法人・管理組合様も多くいらっしゃいます。ここでは、制度活用の検討段階で頻繁に寄せられるご質問を整理し、検討の参考となるようQ&A形式でまとめました。 Q.どのようなマンション・管理組合がアドバイザー派遣制度の対象になりますか? 対象は、名古屋市内に所在する分譲マンションの管理組合(または複数管理組合によるグループ)です。規模や築年数、自主管理・管理会社委託の別は問いませんが、「管理組合として課題を整理し、理事会として相談したいテーマがあること」が前提となります。 法人として管理組合を支援されている管理会社様からの相談であっても、申請主体を管理組合とすることで活用できるケースが一般的です。 Q.相談できる内容と、制度の対象外となる内容の違いは何ですか? 相談対象となるのは、修繕積立金の妥当性、長期修繕計画の考え方、管理規約・使用細則の見直し、管理会社・施工業者との契約内容の検討、理事会運営や合意形成プロセスなど、「管理・運営に関する助言」が中心です。 一方で、建物の精密診断や詳細な劣化調査の実施、資金計画書の作成代行、設計・監理業務の受託といった、専門業者が有償で担うべき業務は対象外です。あくまで「課題整理と方向性の助言」が主眼である点を踏まえたうえで活用することが重要です。 Q.申込みから実際の派遣まで、どの程度の期間を見込むべきでしょうか? 申請内容や時期にもよりますが、申請書の提出から派遣決定通知、専門家団体との日程調整を経て、実際の派遣までには一定のリードタイムが必要です。理事会や総会のスケジュールと連動させたい場合は、少なくとも数カ月前から準備に着手されることを推奨いたします。 修繕ひらまつとしても、アドバイザー派遣を前提とした理事会スケジュールの組み立て等について、事前のご相談を承ることが可能です。 Q.派遣当日までに、どのような資料を準備しておくと効果的ですか? 最低限として、管理規約・使用細則、直近数期分の議事録、決算書・収支予算書、長期修繕計画書、修繕工事や管理委託に関する契約書類などをご用意いただくと、より具体的な助言が得やすくなります。 加えて、「理事会でこれまでどのような議論があったか」「どの点で意見が分かれているか」といった背景メモを整理しておくと、アドバイザーが現場の状況を早期に把握でき、生産性の高い議論につながります。 Q.同じマンションで複数回利用する場合、どのような進め方が望ましいでしょうか? 同一マンションにつき最大6回まで派遣可能な枠が設定されています。1回目は課題整理と方向性の提示、2回目以降は「実行結果の検証」と「次の打ち手の検討」に充てる進め方が効果的です。 例えば、初回で修繕積立金の方向性を整理し、次回以降で増額案の住民説明資料や総会議案の組み立てを一緒に検討するといった使い方が考えられます。各回のテーマを事前に明確化し、議事録として記録を残すことで、次期理事への引き継ぎにも活用できます。 修繕ひらまつへご相談を|名古屋市のアドバイザー派遣と連動した実務支援を 名古屋市のマンションアドバイザー派遣制度は、理事会の悩みを外部の専門家と共有し、課題整理と方向性の確認を行ううえで非常に有効な公的支援です。しかし、実務の現場では「派遣を受けた後、具体的にどのように計画へ落とし込むか」「住民への説明資料や議案書を誰が作成するか」といった、制度の“その先”でつまずくケースも少なくありません。 修繕ひらまつは、名古屋市で分譲マンションの長期修繕・大規模修繕に携わってきた立場から、アドバイザー派遣で得られた示唆を実務レベルのアクションプランへ落とし込むプロセスを支援いたします。理事会・管理会社・専門家の役割分担を整理し、長期修繕計画・資金計画・住民説明の設計まで一体的に伴走することで、「相談して終わり」ではなく「合意形成と実行につながる仕組みづくり」を目指します。 お問い合わせは、修繕ひらまつの問い合わせフォームからのお問い合わせのほか、メールやお電話でのご相談も受け付けております。より踏み込んだ打ち合わせをご希望の場合は、ショールームにお越しいただき、図面や既存資料を確認しながら具体的な進め方をご提案することも可能です。 名古屋市でマンション管理の体制強化と将来の修繕リスク低減を図りたい法人・管理組合様は、ぜひ一度修繕ひらまつへご相談ください。 2025年11月30日 更新

大規模修繕・マンション修繕

専門ショールーム

SHOWROOM ACCESS

- 修繕ひらまつ ショールーム 〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原4丁目205アビタマルフク1F